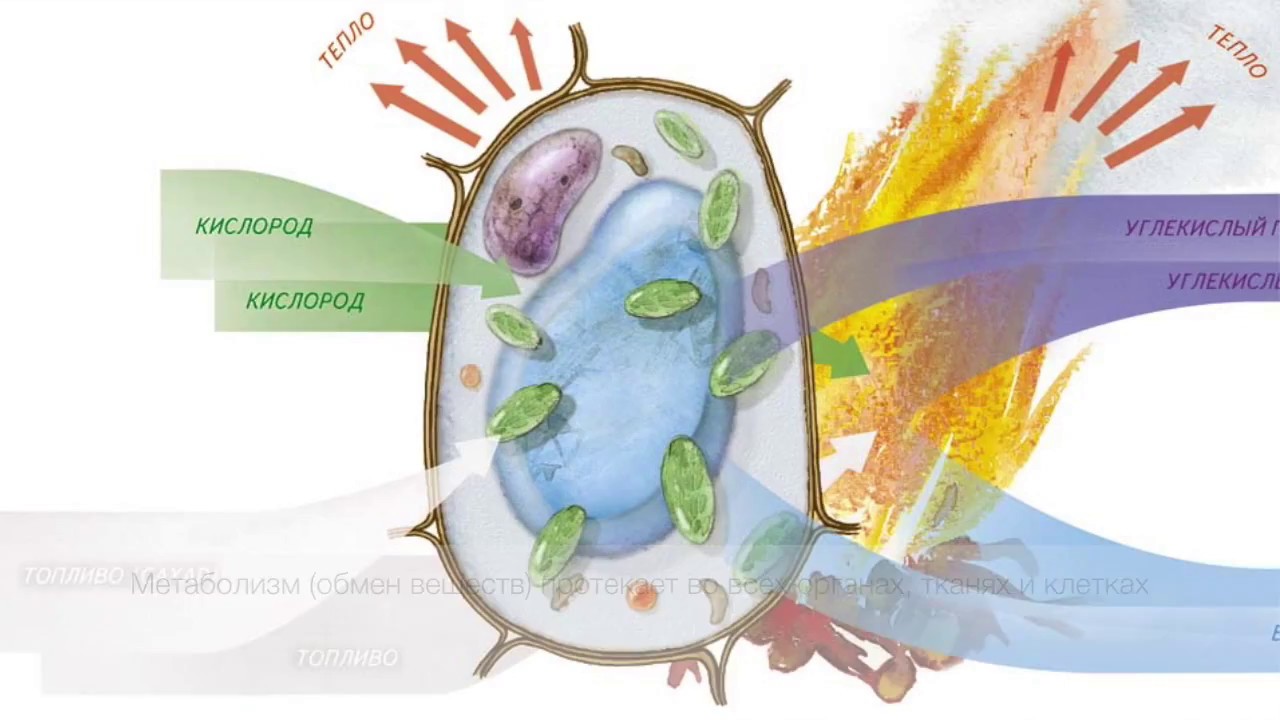

Метаболизм клетки — ключевой процесс, обеспечивающий жизнедеятельность организма. Через обмен веществ клетки получают энергию, строительные блоки и регулируют функции. Понимание клеточного метаболизма помогает осознать работу живых организмов и выявить причины заболеваний, связанных с нарушениями обмена веществ. Эта статья поможет читателям разобраться в процессах метаболизма, его роли в здоровье и возможностях влияния на него через образ жизни и питание.

Основные биохимические соединения

Большинство соединений, составляющих живые организмы, включая животных, растения и микроорганизмы, формируются из трех ключевых классов молекул: аминокислот, углеводов и липидов (или жиров). Эти молекулы играют жизненно важную роль, и метаболические процессы либо сосредотачиваются на их синтезе для формирования клеток и тканей, либо расщепляют их для получения энергии, используемой в пищеварении и других биологических функциях. Множество значимых биохимических соединений могут соединяться, образуя полимеры, такие как дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и белки. Эти макромолекулы являются необходимыми для жизни.

Аминокислоты и белки

Белки состоят из аминокислот, соединенных в линейные цепочки с помощью пептидных связей. Многие белки функционируют как ферменты, ускоряющие химические реакции в метаболизме. Другие белки выполняют строительные или механические функции, такие как те, что образуют цитоскелет — систему, поддерживающую форму клетки. Белки также играют важную роль в клеточной сигнализации, иммунных реакциях, адгезии клеток, активном транспорте через мембраны и в клеточном цикле.

Липиды

Липиды представляют собой наиболее разнообразную группу биохимических соединений. Их основные функции включают участие в образовании биологических мембран, таких как клеточные мембраны, и служение источником энергии. Липиды обычно характеризуются как гидрофобные и амфипатические молекулы, которые растворяются в органических растворителях, таких как бензол и хлороформ. Жиры — это большая группа соединений, содержащих жирные кислоты и глицерин; молекулы глицерина соединены с тремя жирными кислотами, образуя триацилглицерин. Существуют различные варианты этого основного состава, включая альтернативные каркасы, такие как сфингозин в сфинголипидах, и гидрофильные группы, такие как фосфат в фосфолипидах. Стероиды, такие как холестерин, представляют собой другой важный класс жиров, синтезируемых в клетках.

Углеводы

Углеводы представляют собой альдегиды или кетоны с множеством гидроксильных групп и могут существовать как в виде линейных цепочек, так и в виде колец. Углеводы являются наиболее распространенными биологическими молекулами и выполняют множество функций, таких как хранение и транспортировка энергии (например, крахмал и гликоген) и структурные компоненты (целлюлоза в растениях, хитин у животных). Основные углеводы называются моносахаридами и включают галактозу, фруктозу и, что наиболее важно, глюкозу. Моносахариды могут соединяться, образуя полисахариды практически неограниченными способами.

Нуклеотиды

Две нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК — представляют собой полимеры нуклеотидов; каждый нуклеотид состоит из фосфатной группы, рибозы и азотистого основания. Нуклеиновые кислоты играют ключевую роль в хранении и использовании генетической информации через процессы транскрипции и биосинтеза белка. Эта информация защищается механизмами репарации ДНК и передается через репликацию ДНК. Многие вирусы имеют РНК-геном, такие как ВИЧ, которые используют обратную транскрипцию для создания ДНК-шаблона из своего РНК-генома. РНК в рибозимах, таких как сплайсингосомы и рибосомы, функционирует как ферменты, ускоряющие химические реакции. Отдельные нуклеозиды формируются путем присоединения нуклеинового основания к сахару рибозы. Эти основания, представляющие собой гетероциклические кольца с содержанием азота, классифицируются как пурины и пиримидины. Нуклеотиды также действуют как коферменты в метаболических реакциях.

Коферменты

Метаболизм включает широкий спектр химических реакций, но большинство из них можно отнести к нескольким основным типам, связанным с передачей функциональных групп. Такой общий химический состав позволяет клеткам использовать ограниченное количество промежуточных метаболитов для проведения химических групп между различными реакциями. Эта группа полупродуктов, образующая стандарт для сравнения, называется коферментами. Каждый класс реакций, формирующих эталон, осуществляется определенным коэнзимом, который служит субстратом для множества ферментов, производящих и поглощающих его. Эти коферменты постоянно синтезируются, поглощаются и затем повторно используются.

Одним из основных ферментов является аденозинтрифосфат (АТФ), универсальная энергетическая единица клеток. Этот нуклеотид используется для передачи химической энергии между различными реакциями. В клетках содержится небольшое количество АТФ, однако, поскольку он постоянно синтезируется, человеческое тело может использовать его в количестве, равном весу тела за день. АТФ служит связующим звеном между катаболизмом и анаболизмом, выделяясь в катаболических реакциях и поглощаясь в анаболических. Он также выступает в роли переносчика фосфатных групп в реакциях фосфорилирования.

Витамины — это органические соединения, необходимые в небольших количествах и не синтезируемые клетками. В рационе человека большинство витаминов функционируют как коферменты после модификации; например, все водорастворимые витамины фосфорилируются или связываются с нуклеотидами при использовании в клетках. Восстановленный никотинамидадениндинуклеотид (НАДФ), производное витамина В3 (ниацина), является важным коферментом, действующим как акцептор водорода. Сотни различных дегидрогеназ удаляют электроны из своих субстратов и редуцируют НАД+ до восстановленного никотинамидадениндинуклеотида. Эта восстановленная форма кофермента затем служит субстратом для клеточных редуктаз, необходимых для редукции их субстратов. Динуклеотид никотинамид аденина существует в двух связанных формах в клетке: НАДФ и НАДФH. Формы НАД+/НАДФ являются наиболее важными в катаболических реакциях, в то время как НАДП+/НАДФH используются в анаболических.

Минералы и кофакторы

Неорганические элементы играют важную роль в метаболизме; некоторые из них встречаются в большом количестве (например, натрий и калий), в то время как другие необходимы в малых концентрациях. Примерно 99% массы млекопитающих составляют такие элементы, как углерод, азот, кальций, натрий, хлор, калий, водород, фосфор, кислород и сера. Органические компоненты (белки, липиды и углеводы) содержат большую часть углерода и азота; большая часть кислорода и водорода присутствует в воде.

Обильные органические элементы действуют как ионные электролиты. Наиболее важными ионами являются натрий, калий, кальций, магний, хлор, фосфор и органический ион бикарбоната. Поддержание точных электрохимических градиентов через клеточные мембраны обеспечивает осмотическое давление и pH. Ионы также играют важную роль в функционировании нервов и мышц, так как потенциалы действия в этих тканях возникают в результате обмена электронами между внеклеточной жидкостью и цитозолем. Электролиты проникают и выходят из клеток через белки в клеточной мембране, называемые ионными каналами. Например, сокращение мышц зависит от движения кальция, натрия и калия через ионные каналы в клеточной мембране и поперечных трубочках миоцита.

Переходные металлы, такие как цинк и железо, обычно присутствуют в организмах в качестве микроэлементов. Эти металлы используются в некоторых белках в качестве кофакторов и необходимы для работы ферментов, таких как каталаза, и белков, переносящих кислород, например гемоглобин. Металлические кофакторы прочно связаны с определенными участками в белках; хотя ферментные кофакторы могут модифицироваться во время катализа, они всегда возвращаются в свое исходное состояние по завершении реакции. Микроэлементы металлов поступают в организмы с помощью специализированных транспортеров и хранятся в белках, таких как ферритин или металлотионеин, если не используются.

Врачи подчеркивают, что метаболизм клеток играет важнейшую роль в поддержании здоровья организма. Этот сложный процесс включает обмен веществ, который обеспечивает клетки необходимой энергией для их функционирования. Специалисты отмечают, что нарушения метаболизма могут привести к различным заболеваниям, таким как диабет, ожирение и сердечно-сосудистые расстройства. Врачи акцентируют внимание на важности сбалансированного питания и физической активности для оптимизации метаболических процессов. Они рекомендуют регулярные медицинские обследования для своевременного выявления и коррекции возможных нарушений. Таким образом, поддержание здорового метаболизма является основой для долгой и активной жизни.

Эксперты в области биологии и медицины подчеркивают важность метаболизма клетки для функционирования всего организма. Метаболизм включает в себя сложные химические реакции, которые обеспечивают клетки энергией, необходимой для роста, восстановления и поддержания жизнедеятельности. Специалисты отмечают, что нарушения в метаболических процессах могут привести к различным заболеваниям, включая диабет, ожирение и сердечно-сосудистые расстройства.

Исследования показывают, что факторы, такие как питание, физическая активность и генетика, существенно влияют на метаболизм. Эксперты рекомендуют следить за сбалансированным рационом и вести активный образ жизни, чтобы поддерживать оптимальный уровень метаболизма. Важно также учитывать индивидуальные особенности каждого человека, так как метаболизм может варьироваться в зависимости от возраста, пола и состояния здоровья.

Катаболизм в метаболизме

Катаболизм – это множество метаболических процессов, которые расщепляют большие молекулы. Он включает расщепление, и окисление молекул пищи. Целью катаболических реакций является предоставление энергии и компонентов, необходимых для анаболических реакций. Точный характер этих катаболических реакций отличается между организмами, а организмы могут быть классифицированы на основе их источника энергии и углерода (их простейшие пищевые группы), как показано в таблице ниже. Органические молекулы используются в качестве источника энергии органотрофами, в то время как литотрофы используют неорганические субстраты, а фототрофы улавливают солнечный свет в качестве источника энергии. Тем не менее, все эти различные формы метаболизма зависят от окислительно-восстановительных реакций, которые включают передачу электронов от молекул восстановленного донора, таких как органические молекулы, вода, аммиак, сероводород или ионы железа, акцепторные молекулы, такие как кислород, нитрат и сульфат. У животных эти реакции включают сложные органические молекулы, расщепляющиеся на более простые молекулы, такие как двуокись углерода и вода. У фотосинтезирующих организмов, таких как растения и цианобактерии эти окислительно – восстановительные реакции не выделяют энергию, но используются как способ сохранения энергии получаемой от солнечного света.

Наиболее распространенный набор катаболических реакций у животных может быть разделен на три основных этапа. На первом – большие органические молекулы, такие как белки, полисахариды или липиды расщепляются на более малые компоненты вне клеток. Далее, более маленькие молекулы, берутся клетками и превращаются в еще более маленькие молекулы, обычно ацетил коэнзим А (ацетил CoA), которые выделяют часть энергии. В конце ацетильная группа СоА окисляется до воды и двуокиси углерода в цикле трикарбоновых кислот и транспортной цепи электронов, выделяя энергию, которая хранится за счет восстановления кофермента динуклеотид никотинамид аденина (НАД+) до НАДФ.

Усвоение

Макромолекулы, такие как крахмал, целлюлоза или белки, не могут быстро поглощаться клетками и должны быть расщеплены на более мелкие единицы, прежде чем они могут использоваться в метаболизме клетки. Несколько общих классов ферментов переваривают эти полимеры. Эти пищеварительные ферменты, включающие протеазы, расщепляющие белки до аминокислот, также как гликозид гидролазы, который расщепляет полисахариды до моносахаридов.

Микробы просто выделяют расщепляющие ферменты в их окружения, в то время как животные выделяют эти ферменты из специальных клеток в их кишечнике. Аминокислоты или сахара, выделенные этими межклеточными ферментами, потом впитываются клетками с помощью специальных белков переноса вещества против градиента химического потенциала.

Энергия с органических компонентов

Катаболизмом углеводов является расщепление углеводов на более мелкие единицы. Углеводы обычно доставляются в клетки после того как они были расщеплены до моносахаридов. Оказавшись внутри, основным путем расщепления является гликолиз, где сахара, такие как глюкоза и фруктоза превращаются в пируват и вырабатываются некоторые аденозинтрифосфаты. Пируват является полупродуктом в некоторых метаболических путях, но в большинстве преобразуется в ацетил СоА и способствует циклу трикарбоновых кислот. Несмотря на то, что вырабатывается несколько аденозинтрифосфатов при цикле трикарбоновых кислот, наиболее важным продуктом является НАДФ, который восстанавливается с НАД+ по мере того как окисляется ацетил СоА. Это окисление выделяет двуокись углерода в качестве отхода. В анаэробных условиях гликолиз выделяет лактат, посредством фермента лактатдегидрогеназа повторно окисляя НАДФ в НАД+ для повторного использования в гликолизе. Альтернативным направлением для расщепления глюкозы является пентозофосфатный шунт, который уменьшает кофермент НАДФH и выделяет пентозные сахара, такие как рибоза, сахарный компонент нуклеиновых кислот.

Жиры катаболизируются гидролизом до свободных жирных кислот и глицерина. Глицерин вступает в гликолиз, и жирные кислоты расщепляются бета окислением для выделения ацетил СоА, который потом способствует циклу трикарбоновых кислот. Жирные кислоты выделяют больше энергии при окислении, чем углеводы, потому что углеводы содержат больше кислорода в их строении.

Аминокислоты либо используются для синтезирования протеинов и других биомолекул, либо окисляются до карбамида или двуокиси углерода в качестве источника энергии. Путь окисления начинается с удаления аминогруппы с помощью трансаминазы. Аминогруппа способствует орнитиновому циклу, оставляя дезамидированный углеродный скелет в форме оксокарбоновой кислоты. Некоторые из этих кетокислот являются полупродуктами в цикле трикарбоновых кислот, например дезаминирование глютаматовых форм α –кетоглутарата. Глюкогеные аминокислоты также могут быть преобразованы в глюкозу посредством глюконеогенеза.

| Процесс | Описание | Ключевые молекулы/органеллы |

|---|---|---|

| Гликолиз | Расщепление глюкозы до пирувата, происходит в цитоплазме. | Глюкоза, АТФ, НАД+, пируват |

| Цикл Кребса (Цикл лимонной кислоты) | Окисление ацетил-КоА до CO2, происходит в митохондриях. | Ацетил-КоА, НАД+, ФАД, АДФ, CO2 |

| Окислительное фосфорилирование | Синтез АТФ с использованием энергии электронов, переносимых по дыхательной цепи. Происходит на внутренней мембране митохондрий. | НАДН, ФАДН2, O2, АДФ, АТФ, АТФ-синтаза |

| Фотосинтез (у растений и некоторых бактерий) | Преобразование световой энергии в химическую, синтез органических веществ из CO2 и H2O. | Хлорофилл, CO2, H2O, свет, глюкоза, O2 |

| Белковый синтез (Трансляция) | Сборка белков на рибосомах по матрице мРНК. | мРНК, тРНК, рибосомы, аминокислоты, АТФ, ГТФ |

| Липолиз | Расщепление жиров (триглицеридов) до глицерина и жирных кислот. | Триглицериды, липазы, глицерин, жирные кислоты |

| Глюконеогенез | Синтез глюкозы из не-углеводных предшественников (например, аминокислот, лактата). | Пируват, лактат, аминокислоты, АТФ, глюкоза |

| Бета-окисление жирных кислот | Расщепление жирных кислот до ацетил-КоА в митохондриях. | Жирные кислоты, АТФ, НАД+, ФАД, ацетил-КоА |

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов о метаболизме клеток в организме:

-

Два типа метаболизма: Метаболизм делится на два основных типа — катаболизм и анаболизм. Катаболизм включает процессы разложения сложных молекул на более простые с высвобождением энергии, тогда как анаболизм отвечает за синтез сложных молекул из простых, что требует затрат энергии. Эти процессы взаимосвязаны и поддерживают гомеостаз в организме.

-

Митохондрии — “энергетические станции”: Митохондрии, часто называемые “энергетическими станциями” клетки, играют ключевую роль в метаболизме. Они отвечают за производство аденозинтрифосфата (АТФ) — основного источника энергии для клеточных процессов. Интересно, что митохондрии имеют свою собственную ДНК, которая отличается от ядерной, и считается, что они произошли от древних симбиотических бактерий.

-

Метаболизм и возраст: Метаболизм клеток изменяется с возрастом. У молодых людей обмен веществ обычно более активен, что способствует более быстрому сжиганию калорий. С возрастом метаболизм может замедляться, что может привести к увеличению массы тела и другим метаболическим нарушениям. Однако физическая активность и правильное питание могут помочь поддерживать метаболизм на высоком уровне на протяжении всей жизни.

Преобразования энергии

Окислительное фосфорилирование

В процессе окислительного фосфорилирования электроны извлекаются из органических молекул, таких как те, что участвуют в цикле Кребса, и передаются кислороду. Энергия, которая при этом высвобождается, используется для синтеза аденозинтрифосфата (АТФ). У эукариотов этот процесс осуществляется с помощью комплекса белков, расположенных в мембранах митохондрий, известного как цепь переноса электронов. У прокариотов аналогичные белки находятся во внутренней мембране клеток. Эти белки используют энергию, выделяющуюся при перемещении электронов от восстановленных молекул, таких как НАДФ, к кислороду, чтобы протоны могли проходить через мембрану.

Протоны, проходящие в митохондрии, создают разницу в концентрации протонов на мембране и формируют электрохимический градиент. Эта сила способствует возвращению протонов в митохондрии через фермент, называемый АТФ-синтазой. Движение протонов приводит к вращению субъединицы, что вызывает изменение конфигурации активного центра, что в свою очередь приводит к фосфорилированию аденозиндифосфата и превращению его в АТФ.

Энергия из неорганических соединений

Хемолитотрофия представляет собой тип метаболизма, характерный для прокариотов, при котором энергия извлекается путем окисления неорганических веществ. Эти организмы способны использовать водород, восстановленные соединения серы (такие как сульфид, сероводород и тиосульфат), двухвалентное железо или аммиак в качестве источников редукции, получая энергию от окисления этих соединений с акцепторами электронов, такими как кислород или нитрит. Эти микробиологические процессы играют важную роль в глобальных биогеохимических циклах, таких как ацетогенез, нитрификация и денитрификация, а также способствуют плодородию почвы.

Энергия из света

Солнечная энергия поглощается растениями, цианобактериями, пурпурными бактериями, зелеными серными бактериями и некоторыми простейшими. Этот процесс часто связан с преобразованием углекислого газа в органические соединения в рамках фотосинтеза. Однако системы поглощения энергии и усвоения углерода могут функционировать независимо у прокариотов, таких как пурпурные и зеленые серные бактерии, которые могут использовать солнечный свет как источник энергии, переключаясь между усвоением углерода и ферментацией органических веществ.

У многих организмов процесс поглощения солнечной энергии напоминает окислительное фосфорилирование, так как включает накопление энергии в виде протонного градиента, который затем управляет синтезом АТФ. Электроны, необходимые для функционирования этой цепи переноса электронов, поступают от светопоглощающих белков, известных как фотосинтетические реакционные центры или родопсины. Реакционные центры делятся на два типа в зависимости от типа фотосинтетического пигмента: у бактерий присутствует только один тип, в то время как у растений и цианобактерий – два.

В растениях, водорослях и цианобактериях фотосистема II использует световую энергию для извлечения электронов из воды, выделяя кислород как побочный продукт. Затем электроны перемещаются в комплекс цитохрома b6f, который использует их энергию для перекачки протонов через тилакоидную мембрану в хлоропласте. Эти протоны возвращаются обратно через мембрану, что способствует синтезу АТФ. Далее электроны проходят через фотосистему I и могут быть использованы для восстановления фермента НАДП+ для цикла Кальвина или повторно использоваться для дальнейшего синтеза АТФ.

Метаболизм клетки — это сложный и многогранный процесс, который вызывает множество обсуждений среди людей. Многие считают, что скорость метаболизма напрямую влияет на их вес и общее состояние здоровья. Например, некоторые утверждают, что у них “медленный” метаболизм, что мешает им сбросить лишние килограммы, в то время как другие хвастаются “быстрым” обменом веществ, позволяющим им есть больше без последствий.

Однако метаболизм — это не только вопрос калорий и веса. Он включает в себя множество биохимических реакций, которые обеспечивают клетки энергией и необходимыми веществами. Люди также обсуждают влияние различных факторов, таких как возраст, генетика и образ жизни, на метаболизм. Например, физическая активность и правильное питание могут значительно ускорить обмен веществ, что подчеркивает важность здорового образа жизни.

Таким образом, метаболизм клетки остается актуальной темой для обсуждения, поскольку он затрагивает не только вопросы похудения, но и общее состояние здоровья и благополучия.

Анаболизм в метаболизме

Связывание углерода

Фотосинтез является синтезом углеводорода из солнечного света и двуокиси углерода (CO2). У растений, цианобактерий и водорослей кислородный фотосинтез расщепляет воду, с выделением кислорода в качестве продукта жизнедеятельности. Этот процесс использует АТФ и НАДФH, вырабатываемые фотосинтетическими реакционными центрами для преобразования CO2 в глицеральдегид-3-фосфат, который потом может преобразован в глюкозу. Эта реакция усвоения углерода осуществляется ферментом рибулозо как часть цикла Кальвина. У растений встречаются три типа фотосинтеза: С3 фотосинтез, С4 фотосинтез и САМ фотосинтез (кислотный метаболизм толстянковых). Они отличаются путем, по которому двуокись углерода вступит в цикл Кальвина, при этом С3 растения усваивают CO2 напрямую, а фотосинтезы С4 и САМ сначала соединяют CO2 с другими соединениями, как адаптация для борьбы с интенсивным солнечным светом и сухими условиями.

У фотосинтетических прокариотов механизмы усвоения углерода более разнообразны. Здесь двуокись углерода может быть усвоена циклом Кальвина, циклом Кребса или карбоксилированием ацетил СоА. Прокариотические хемоавтотрофы тоже усваивают CO2 посредством цикла Кальвина, но используют энергию из органических соединений для управления реакцией.

Углеводы и гликаны

При углеводном метаболизме простые органические кислоты могут быть преобразованы в моносахариды, такие как глюкоза и потом использоваться для создания полисахаридов, таких как крахмал. Выработка глюкозы из таких соединений как пируват, лактат, глицерин, глицеральдегид-3-фосфат и аминокислоты – называется глюконеогенезом. Глюконеогенез преобразует пируват в глюкозо-6-фосфат посредством ряда полупродуктов, многие из которых совместимы с гликолизом. Тем не менее, этот путь не просто обратный гликолиз, так как несколько шагов катализируются не гликолитическими ферментами. Это важно, так как позволяет управлять отдельно формированием и расщеплением глюкозы и предотвращает оба пути работать одновременно в футильном цикле.

Хотя жир является распространенным способом сохранения энергии у позвоночных, например людей, жирные кислоты в этих запасах не могут быть преобразованы в глюкозу посредством глюконеогенеза, потому что эти организмы не могут преобразовать ацетил СоА в пируват; растения делают это, но у животных нет необходимых ферментных машин. В результате, после длительного голодания, позвоночным необходимо вырабатывать кетоновые тела из жирных кислот, чтобы заменить глюкозу в тканях, таких как мозг, которые не могут преобразовывать жирные кислоты. У других организмов, таких как растения и бактерии, эти проблемы решены использованием глиоксилатного цикла, который обходит шаг декарбоксилирования в цикле трикарбоновых кислот и разрешает преобразование ацетила СоА в оксалоацетат, где он может использоваться для выработки глюкозы.

Полисахариды и гликаны образуются последовательным дополнением моносахаридов посредством гликозилтрансферазы из химически активного сахаро-фосфатного донора, например уридиндифосфатглюкоза к акцептору гидроксильной группы в растущем полисахариде. Как и любая из гидроксильных групп на кольце субстрата могут быть акцепторы. Произведенные полисахариды могут обладать прямой или разветвлённой структурой. Произведенные полисахариды сами по себе могут иметь строительные или метаболические функции или могут быть преобразованы в липиды или белки с помощью ферментов называемых олигосахарилтрансферазами.

Жирные кислоты, изопреноиды и стероиды

Жирные кислоты образуются с помощью синтазы жирных кислот (СЖК), которые полимеризуют и потом восстанавливают части ацетил коэнзима А. Ацильные цепи, в жирных кислотах, увеличиваются с помощью цикла реакций и добавляют ацильную группу, восстанавливая ее до этанола – дегидратируя в алкеновую группу и потом снова восстанавливая до алкановой группы. Ферменты биосинтеза жирных кислот делятся на две группы. У животных и грибов, все эти реакции синтеза жирных кислот, выполняются с помощью единственного многоразового белка I типа, в то время, как отдельный тип II ферментов пластид растений и бактерий, выполняет каждый шаг в пути.

Терпены и изопреноиды являются большим классом липидов, включая каротиноиды и формируя крупнейший класс растительных натуральных продуктов. Эти соединения вырабатываются с помощью сборки и модифицирования изопреновых элементов переданных от химически активных предшественников изопентенилпирофосфата и диметилаллилпирофосфата. Данные предшественники могут быть выработаны различными способами. У животных и архебактерий мевалонатный путь производит эти соединения из ацетил коэнзима А. А у растений и бактерий не-мевалонатный путь использует пируват и глицеральдегид-3-фосфат в качестве субстратов. Одной из важных реакций, которая использует этих активированных изопреновых доноров, является биосинтез стероидов. Здесь изопреновые элементы объединяются, чтобы выработать сквален, а затем сворачиваются и формируются в множества колец для производства ланостерола. Ланостерол затем может быть преобразован в другие стероиды, такие как холестерин и эргостерол.

Белки

Организмы различаются способностью синтезирования двадцати общих аминокислот. Большинство бактерий и растений могут синтезировать все двадцать, но млекопитающие могут синтезировать только одиннадцать неосновных аминокислот, поэтому девять незаменимых аминокислот должны быть получены из пищи. Некоторые простые паразиты, например бактерия Микоплазма пневмонии, не обладают синтезом всех аминокислот, и получает их напрямую от организма-хозяина. Все аминокислоты синтезируются из полупродуктов при гликолизе, цикле трикарбоновых кислот или пентозофосфатном цикле. Азот предоставляется глутаматом и глутамином. Синтез аминокислот зависит от образования соответствующей альфа кетокислоты, которая затем трансаминируется для формирования аминокислоты.

Аминокислоты превращаются в белки, объединяясь друг с другом в цепочку с помощью пептидных связей. Каждый другой белок обладает уникальной последовательностью аминокислотных осадков: это его первичная структура. Также как и буквы алфавита могут сочетаться для составления почти бесконечного разнообразия слов, аминокислоты могут объединяться в разные последовательности для формирования огромного разнообразия белков. Белки образуются из аминокислот, которые активированы присоединением к молекуле транспортной РНК по эфирной связи. Данный аминоацил тРНК предшественник вырабатывается при АТФ зависимой реакции выполняемой аминоацилом тРНК синтетазы. Этот аминоацил тРНК затем является субстратом для рибосом, которые объединяют аминокислоты в длинные белковые цепочки, используя информацию о последовательности в информационной РНК.

Синтез и реутилизация нуклеотидов

Нуклеотиды образуются из аминокислот, двуокиси углерода и метановой кислоты в путях, которые требуют большое количество метаболической энергии. Следовательно, большинство организмов имеют эффективные системы для реутилизации сформированных нуклеотидов. Пурины синтезируются как нуклеозиды. Аденин и гуанин образуются из предшественника нуклеозида инозин-монофосфата, который синтезируется, используя атомы из глицина и глутамина и аспарагиновой кислоты, а также формиата, передаваемого от кофермента тетрагидрофолата. С другой стороны, пиримидины синтезируются из основания оротата, формирующийся из глютамина и аспартата.

https://youtube.com/watch?v=W0hMmHdUMv0

Ксенобиотики и окислительновосстановительный метаболизм

Все живые организмы постоянно сталкиваются с веществами, которые не могут быть использованы в качестве пищи и могут нанести вред при накоплении в клетках, поскольку не обладают метаболическими свойствами. Эти потенциально опасные вещества называются ксенобиотиками. Ксенобиотики включают, например, синтетические препараты, яды природного происхождения и антибиотики, которые нейтрализуются с помощью ксенобиотиков метаболизирующими ферментами. У человека к ним относятся оксидазы цитохрома P450, УДФ-глюкуронозилтрансферазы и глутатион-S-трансферазы. Данная система ферментов функционирует в три этапа. На первом этапе происходит окисление ксенобиотиков, затем на втором этапе к ним присоединяются водорастворимые группы, образуя молекулы. Модифицированные водорастворимые ксенобиотики могут быть выведены из клеток, а в многоклеточных организмах они могут подвергаться дальнейшему метаболизму перед выведением из организма на третьем этапе. Эти реакции имеют особое значение для микробного разложения токсичных веществ и биоремедиации загрязненных территорий и нефтяных разливов. Многие из этих микробных процессов совместимы с многоклеточными организмами. Однако благодаря огромному разнообразию микробов они способны справляться с гораздо более широким спектром ксенобиотиков по сравнению с многоклеточными организмами и могут разрушать даже стойкие органические загрязнители, такие как хлорорганические соединения.

Сопутствующей проблемой для анаэробных организмов является окислительный стресс. В ходе этих процессов, связанных с окислительным фосфорилированием и образованием дисульфидных связей при сворачивании белков, возникают активные формы кислорода, такие как перекись водорода. Эти вредные окислители нейтрализуются антиоксидантами, такими как глутатион, а также ферментами, например, каталазами и пероксидазами.

Регуляция и контроль

Так как окружающие среды живых организмов постоянно меняются, реакции метаболизма должны точно регулироваться, чтобы поддерживать постоянный набор условий внутри клеток. Данную способность называют гомеостазом. Регулирование обмена веществ также позволяет организмам отвечать на сигналы и активно взаимодействовать с окружающими их средами. Для понимания того как контролируются метаболические пути существуют два связанных понятия. Первое, регуляция фермента в метаболическом пути, означает, как повышается и понижается его активность в ответ на сигналы. Второе, контроль, осуществляемый этим ферментом, является эффектом того, что данные изменения в его активности влияют на скорость суммарной реакции метаболического пути (поток по пути). Например, фермент может проявлять большие изменения в активности (т.е. является высоко регулируемым) но если эти изменения не сильно влияют на поток метаболического пути, тогда этот фермент не участвует в управление метаболическим путем.

Существует несколько уровней регуляции метаболизма. При внутренней регуляции метаболический путь самостоятельно регулирует в ответ на изменения уровня субстратов или продуктов; например, уменьшение количества продукта может увеличить поток по метаболическому пути для компенсации. Этот вид регуляции часто включает аллостерическую регуляцию активности нескольких ферментов в пути. Внешний контроль включает клетку в многоклеточном организме, изменяющую его метаболизм в ответ на сигналы от других клеток. Эти сигналы обычно присутствуют в форме растворимых посредников, таких как гормоны и факторы роста, и выявляются специальными рецепторами на поверхности клетки. Затем данные сигналы передаются внутрь клетки системой вторичных посредников, которые зачастую учувствуют в фосфорилировании белков.

Очень хорошим понятным примером внешнего контроля является регуляция метаболизма глюкозы с помощью гормона инсулина. Инсулин вырабатывается в ответ на увеличение уровня глюкозы в крови. Связывание гормона с инсулиновыми рецепторами клеток затем активирует каскад протеинкиназ, что вызывает поглощение глюкозы клетками и преобразование ее в молекулы, такие как жирные кислоты или гликоген. Метаболизм гликогена контролируется активностью фосфорилазы (фермента, расщепляющего гликоген) и гликогенсинтазы (фермента, образующий его). Эти ферменты регулируются взаимным способом с фосфорилированием, ингибирующем гликогенсинтазу, но активирующем фосфорилазу. Инсулин вызывает синтез гликогена, активизируя белок фосфатаз и создавая понижение в фосфорилировании этих ферментов.

Эволюция метаболизма

Основные метаболические пути, такие как гликолиз и цикл трикарбоновых кислот, присутствуют во всех трех доменах жизни и восходят к последнему универсальному общему предку. Этот предок, вероятно, был прокариотом, возможно, метаногеном, обладающим активным обменом веществ, включая аминокислоты, нуклеотиды, углеводы и липиды. Сохранение этих древних метаболических путей в процессе эволюции может объясняться тем, что они представляли собой оптимальные решения для определенных метаболических задач, обеспечивая эффективное производство конечных продуктов с минимальным числом этапов. Мутации в некодирующих участках ДНК могут оказывать влияние на метаболическую эффективность организма, в котором они происходят. Первоначальные метаболические пути, основанные на ферментах, могли быть связаны с пуринным метаболизмом и представлять собой часть древнего РНК-мира.

Существует множество моделей, объясняющих механизмы, благодаря которым возникли новые метаболические пути. Среди них выделяются последовательное добавление ферментов к коротким предковым путям, их расширение и последующая дивергенция, а также интеграция уже существующих ферментов в новые реакционные цепи. Хотя относительная значимость этих механизмов остается неясной, геномные исследования показывают, что ферменты в метаболических путях, скорее всего, имеют общее происхождение. Многие пути развивались постепенно, при этом новые функции формировались на основе уже существующих этапов. Альтернативная модель, основанная на исследованиях эволюции белковых структур в метаболических сетях, предполагает, что ферменты могут быть распространены повсеместно, выполняя аналогичные функции в различных метаболических путях. Эти процессы привели к формированию ферментативной мозаики. Третья гипотеза заключается в том, что некоторые элементы метаболизма могут функционировать как «модули», которые могут повторно использоваться в различных метаболических путях, выполняя схожие функции для разных молекул.

Появление новых метаболических путей может привести к утрате некоторых метаболических функций. Например, у определенных паразитов могут исчезать метаболические процессы, не критичные для выживания, поскольку необходимые аминокислоты, нуклеотиды и углеводы могут быть получены от хозяина. Подобные сокращения метаболических возможностей также наблюдаются у эндосимбиотических организмов.

Изучение метаболизма

Классически, метаболизм изучается редукционистским подходом, который фокусируется на отдельном метаболическом пути. Особенно ценным является использование радиоактивных изотопов на организменном, тканевом и клеточном уровнях. Они определяют пути от исходных веществ до конечных продуктов, путем идентификации радиоактивномеченых полупродуктов и продуктов реакции. Ферменты, катализирующие эти химические реакции, затем могут быть очищены, а их кинетики и ответы на ингибиторы, могут быть исследованы. Параллельный подход заключается в выявлении маленьких молекул в клетке или ткани; полный набор этих молекул называется метаболомом. В целом, эти исследования дают хорошее представление о структуре и функции отдельного метаболического пути, но они не полноценны, когда применяются к более сложным системам, например метаболизм целой клетки.

Метаболические сети в клетках являются очень сложными, так как содержат тысячи различных ферментов. Тем не менее, сейчас возможно использовать сложные геномные данные для воссоздания полной сети биохимических реакций и создавать более целостные математические модели, которые могут объяснять и предугадывать их поведение. Эти модели особенно сильны, когда используются для интеграции путей и метаболических данных полученных классическими методами с данными экспрессии генов от протеомных исследований и ДНК-микрочипов. Используя данные технологии, в настоящее время создается модель человеческого метаболизма, которая будет определять будущее лекарств и биохимических исследований. Данные модели сейчас используются в анализе сетей для классификации заболеваний человека в группы, которые имеют общие белки или метаболиты.

Бактериальные метаболические сети являются ярким примером организации «галстук-бабочка». Это структура способна вводить большой спектр биогенных элементов и создавать большое разнообразие продуктов и сложных макромолекул, используя сравнительно немного общих промежуточных веществ.

Основным технологическим применением данной информации является метаболическая инженерия. Здесь организмы, такие как дрожжи, растения или бактерии генетически модифицируются, чтобы сделать их более полезными в биотехнологии и помочь созданию препаратов, например антибиотиков или промышленных химикатов, таких как 1,3-пропандиол и шикимовая кислота. Эти генетические модификации обычно помогают снизить количество энергии используемой для создания продукта, увеличения рождаемости и снижения производственных отходов.

История метаболизма

Термин метаболизм происходит от греческого слова Μεταβολισμός, что переводится как обмен веществ. Исследование метаболизма имеет долгую историю, охватывающую несколько столетий, и прошло путь от наблюдений за целыми животными до детального анализа отдельных метаболических реакций в современной биохимии. Первые контролируемые эксперименты по метаболизму человека были проведены Санторио в 1614 году и опубликованы в его труде Искусство статической медицины. Он описывал свои наблюдения, включая взвешивание до и после еды, сна, физической активности, половой жизни, голодания, питья и выделений. Санторио заметил, что значительная часть потребляемой пищи терялась, что он объяснял «неощутимым потоотделением».

На ранних этапах исследований механизмы обменных процессов оставались неясными, и считалось, что жизненная сила придаёт тканям жизнь. В 19 веке, когда изучали процесс брожения сахара и его превращение в спирт с помощью дрожжей, Луи Пастер пришёл к выводу, что брожение происходит благодаря веществам в клетках дрожжей, которые он назвал «ферментами». Он утверждал, что «спиртовое брожение — это процесс, связанный с жизнью и организацией клеток дрожжей, а не с их смертью или разложением». Это открытие, наряду с публикацией Фридриха Вёлера в 1828 году о химическом синтезе мочевины, известной как первое органическое соединение, полученное из неорганических веществ, подтвердило, что химические реакции, происходящие в клетках, не отличаются по своей сути от реакций в других областях химии.

В начале 20 века Эдуард Бухнер открыл ферменты, что позволило отделить изучение химических реакций метаболизма от биологических аспектов клеток и заложило основы биохимии. В это время знания в области биохимии стремительно росли. Одним из самых известных биохимиков стал Ханс Кребс, который внес значительный вклад в изучение метаболизма. Он открыл орнитиновый цикл, а позже, совместно с Хансом Корнбергом, цикл трикарбоновых кислот и глиоксилатный цикл. Современные биохимические исследования получили мощный импульс благодаря новым технологиям, таким как хроматография, рентгеновская дифракция, ЯМР-спектроскопия, радиоизотопная маркировка, электронная микроскопия и молекулярная динамика. Эти технологии позволяют детально изучать и анализировать множество молекул и метаболических путей в клетках.

Влияние внешней среды на метаболизм

Метаболизм клетки является сложным и многогранным процессом, который зависит от множества факторов, включая условия внешней среды. Внешняя среда может оказывать значительное влияние на обмен веществ, как на уровне отдельных клеток, так и на уровне всего организма.

Одним из ключевых факторов, влияющих на метаболизм, является температура. Каждая клетка имеет оптимальный температурный диапазон, в котором ферменты, отвечающие за метаболические реакции, функционируют наиболее эффективно. При повышении температуры скорость химических реакций может увеличиваться, однако слишком высокая температура может привести к денатурации белков и нарушению клеточных функций. Напротив, низкие температуры замедляют метаболические процессы, что может привести к снижению активности клеток и, в конечном итоге, к их гибели.

Кислород также играет важную роль в метаболизме. Аэробные организмы, включая человека, зависят от кислорода для осуществления клеточного дыхания, которое позволяет эффективно извлекать энергию из питательных веществ. Недостаток кислорода (гипоксия) может привести к переходу на анаэробный метаболизм, который менее эффективен и может вызывать накопление молочной кислоты, что приводит к ацидозу и другим метаболическим нарушениям.

Питательные вещества, поступающие из внешней среды, также оказывают значительное влияние на метаболизм. Разнообразие макро- и микроэлементов, необходимых для нормального функционирования клеток, определяет скорость и эффективность обмена веществ. Например, недостаток витаминов и минералов может привести к нарушению синтеза ферментов и гормонов, что, в свою очередь, негативно сказывается на метаболических процессах. Избыточное потребление определенных веществ, таких как углеводы или жиры, может вызвать метаболические расстройства, включая ожирение и диабет.

Кроме того, внешняя среда включает в себя не только физические и химические факторы, но и биологические. Влияние патогенов, таких как вирусы и бактерии, может нарушить нормальный метаболизм клеток, вызывая воспалительные реакции и изменяя обмен веществ. Например, инфекции могут привести к повышению уровня цитокинов, что может изменить метаболические пути и привести к истощению ресурсов клетки.

Социальные и психологические факторы также могут оказывать влияние на метаболизм. Стресс, например, может активировать ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники, что приводит к повышению уровня кортизола. Этот гормон может изменять метаболизм углеводов, жиров и белков, способствуя накоплению жира и увеличению уровня сахара в крови.

Таким образом, метаболизм клетки является динамическим процессом, который подвержен влиянию множества факторов внешней среды. Понимание этих влияний имеет важное значение для разработки методов лечения различных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, а также для оптимизации питания и образа жизни для поддержания здоровья и благополучия.

Вопрос-ответ

Что такое метаболизм и какие его основные этапы?

Метаболизм — это совокупность химических реакций, происходящих в клетках организма, которые обеспечивают преобразование пищи в энергию и строительные блоки для клеток. Основные этапы метаболизма включают катаболизм (разрушение сложных молекул с высвобождением энергии) и анаболизм (синтез сложных молекул из простых с затратой энергии).

Как метаболизм влияет на здоровье человека?

Метаболизм играет ключевую роль в поддержании здоровья, так как он отвечает за переработку питательных веществ, необходимых для роста, восстановления тканей и обеспечения энергетических потребностей организма. Нарушения метаболизма могут привести к различным заболеваниям, таким как диабет, ожирение и сердечно-сосудистые болезни.

Какие факторы могут влиять на скорость метаболизма?

Скорость метаболизма может зависеть от множества факторов, включая возраст, пол, уровень физической активности, генетическую предрасположенность и гормональный фон. Например, с возрастом метаболизм обычно замедляется, а регулярные физические нагрузки могут его ускорять.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основы метаболизма: Понимание процессов анаболизма и катаболизма поможет вам лучше осознать, как клетки используют питательные вещества для энергии и роста. Это знание может быть полезно для оптимизации вашего питания и физической активности.

СОВЕТ №2

Поддерживайте сбалансированное питание: Включайте в свой рацион разнообразные продукты, богатые белками, углеводами и жирами. Это обеспечит клетки необходимыми веществами для эффективного метаболизма и поддержания здоровья.

СОВЕТ №3

Регулярно занимайтесь физической активностью: Упражнения способствуют улучшению метаболизма, увеличивая расход калорий и способствуя более эффективному использованию энергии клетками. Найдите вид активности, который вам нравится, и занимайтесь им регулярно.

СОВЕТ №4

Следите за уровнем стресса: Хронический стресс может негативно влиять на метаболизм, замедляя его и приводя к накоплению жира. Практикуйте методы релаксации, такие как медитация или йога, чтобы поддерживать психоэмоциональное здоровье и оптимальный метаболизм.